ノーベルニュースどんな問題(2024年3月号)

- 2024/02/09 16:04

- カテゴリー:nobel information

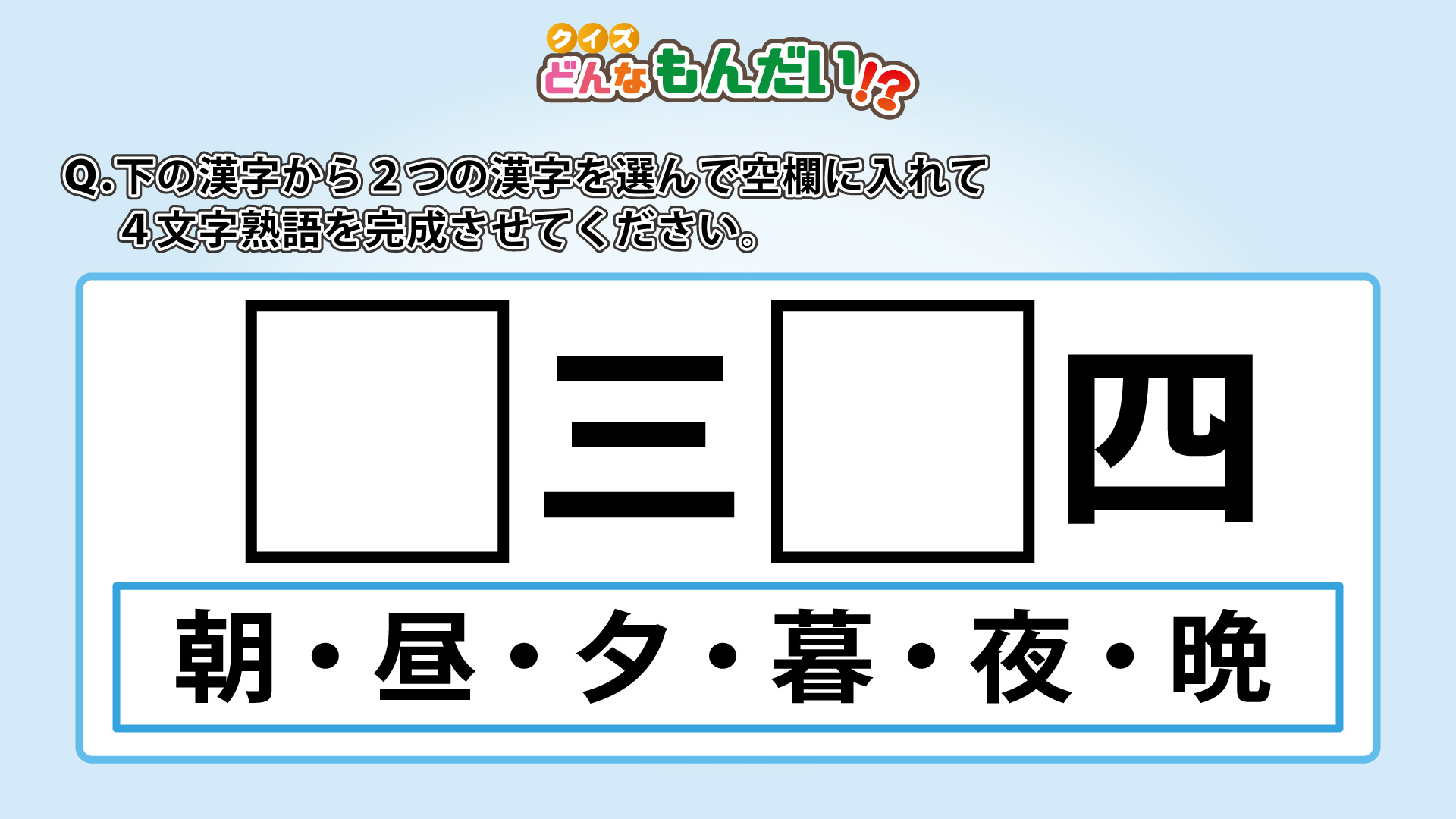

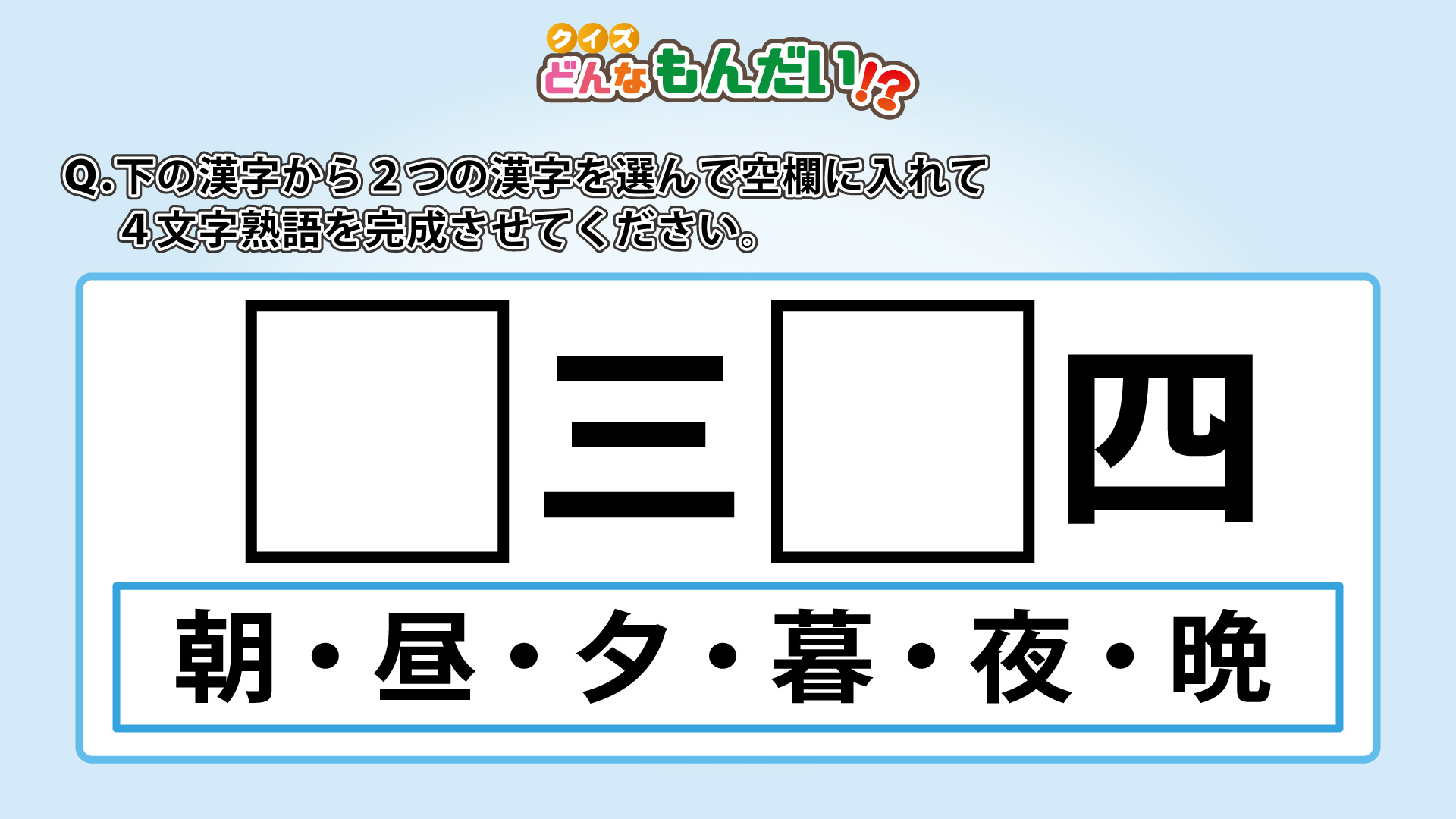

解答です↓

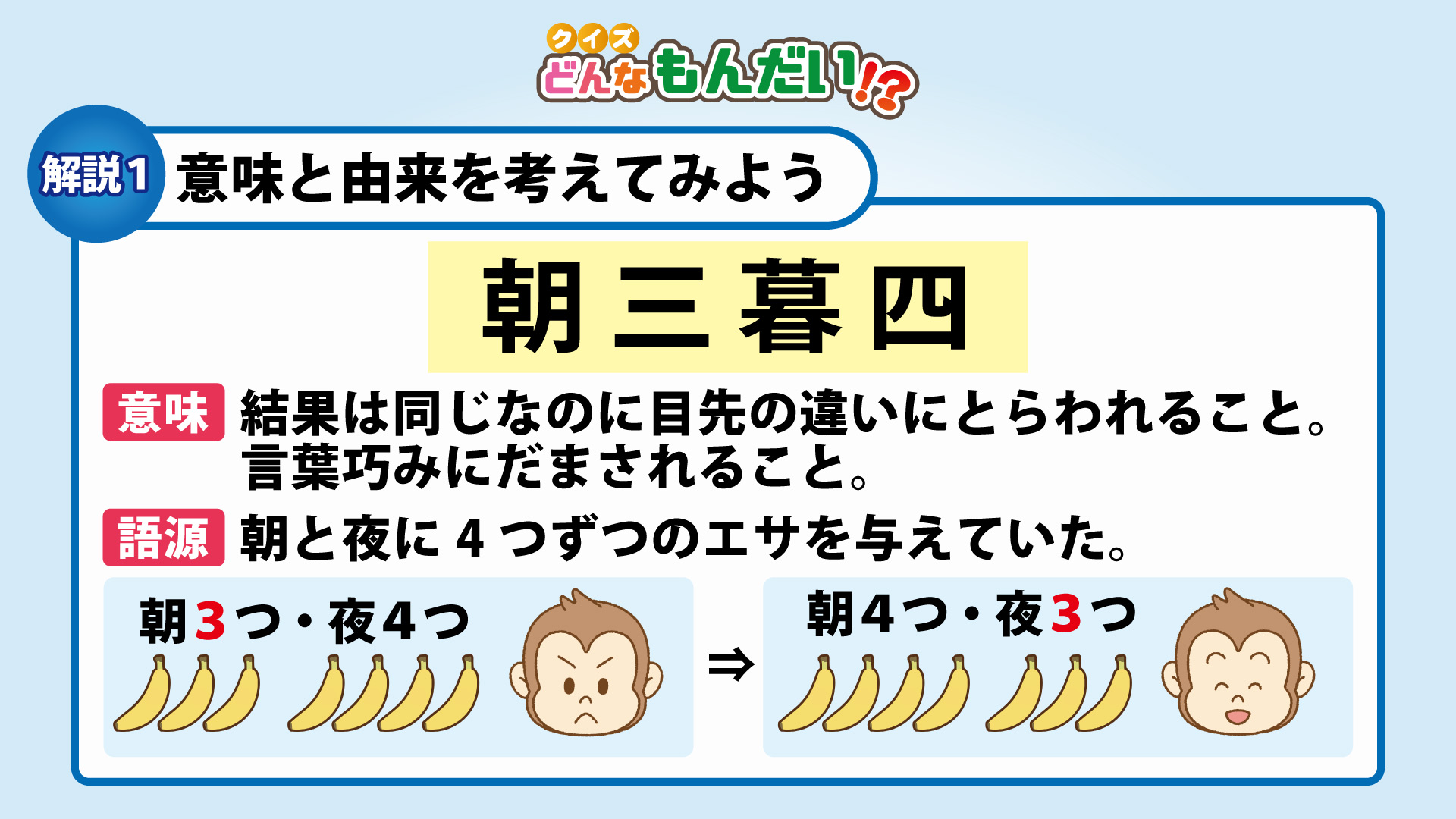

〈補足〉

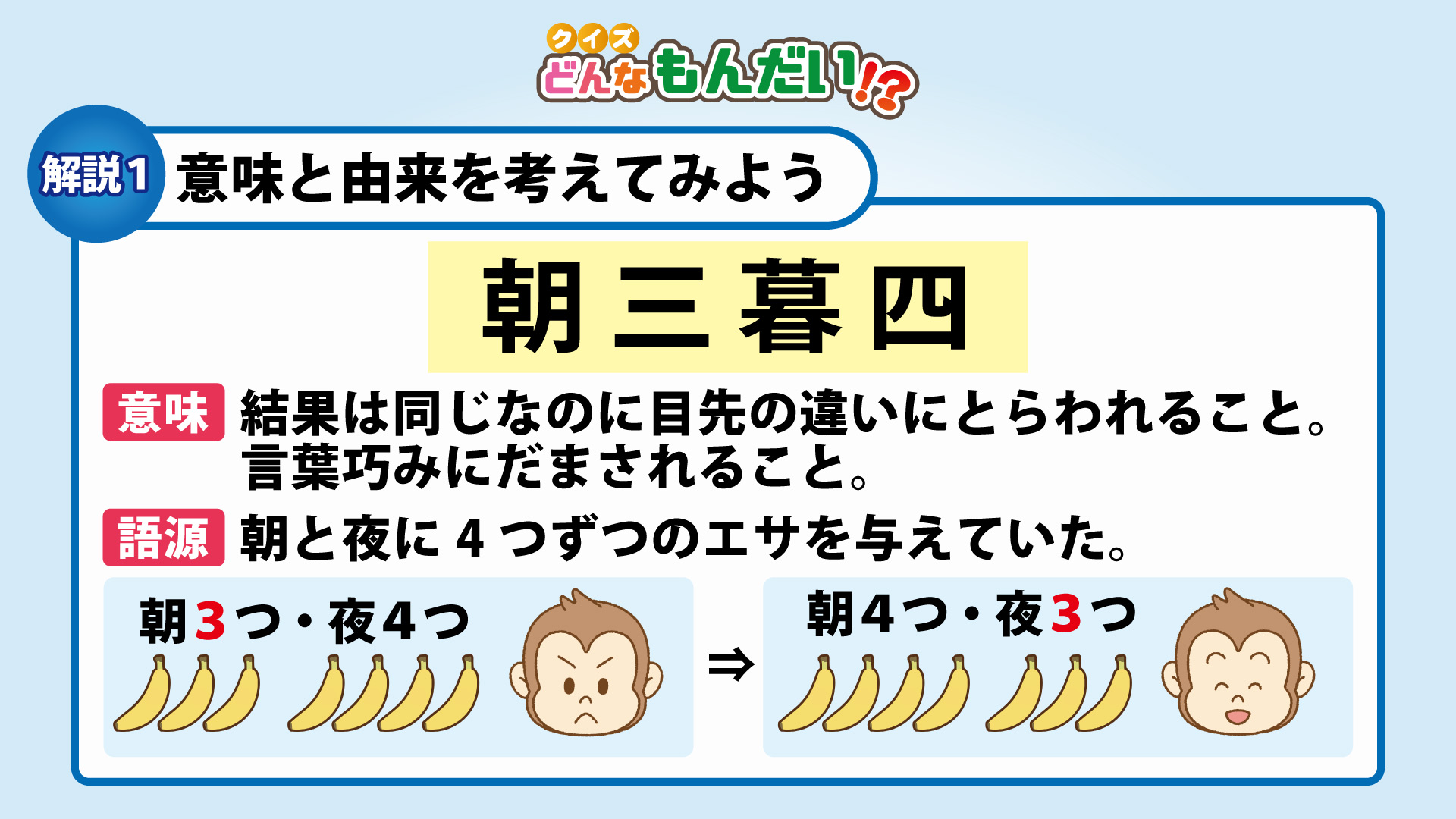

もともと4つずつエサを与えていたサル好きの老人がいたが、サルが増えてきて家計が苦しくなりなんとかエサを減らせないかと考えていた。そこで、エサを朝に3つ夜に4つあげると言ったところサルは怒りだした。そのため、朝に4つ夜に3つあげると言ったら喜んだ。

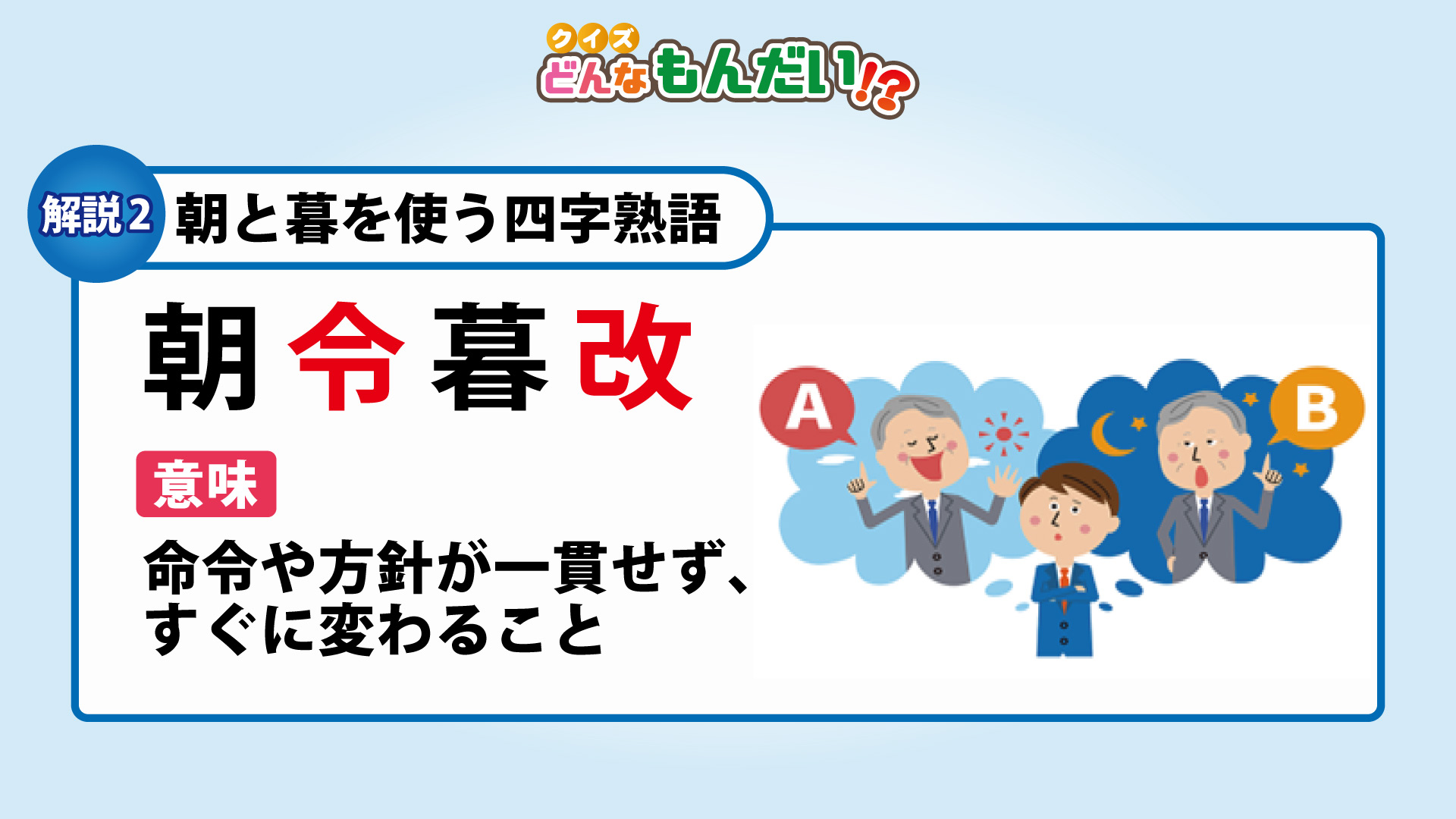

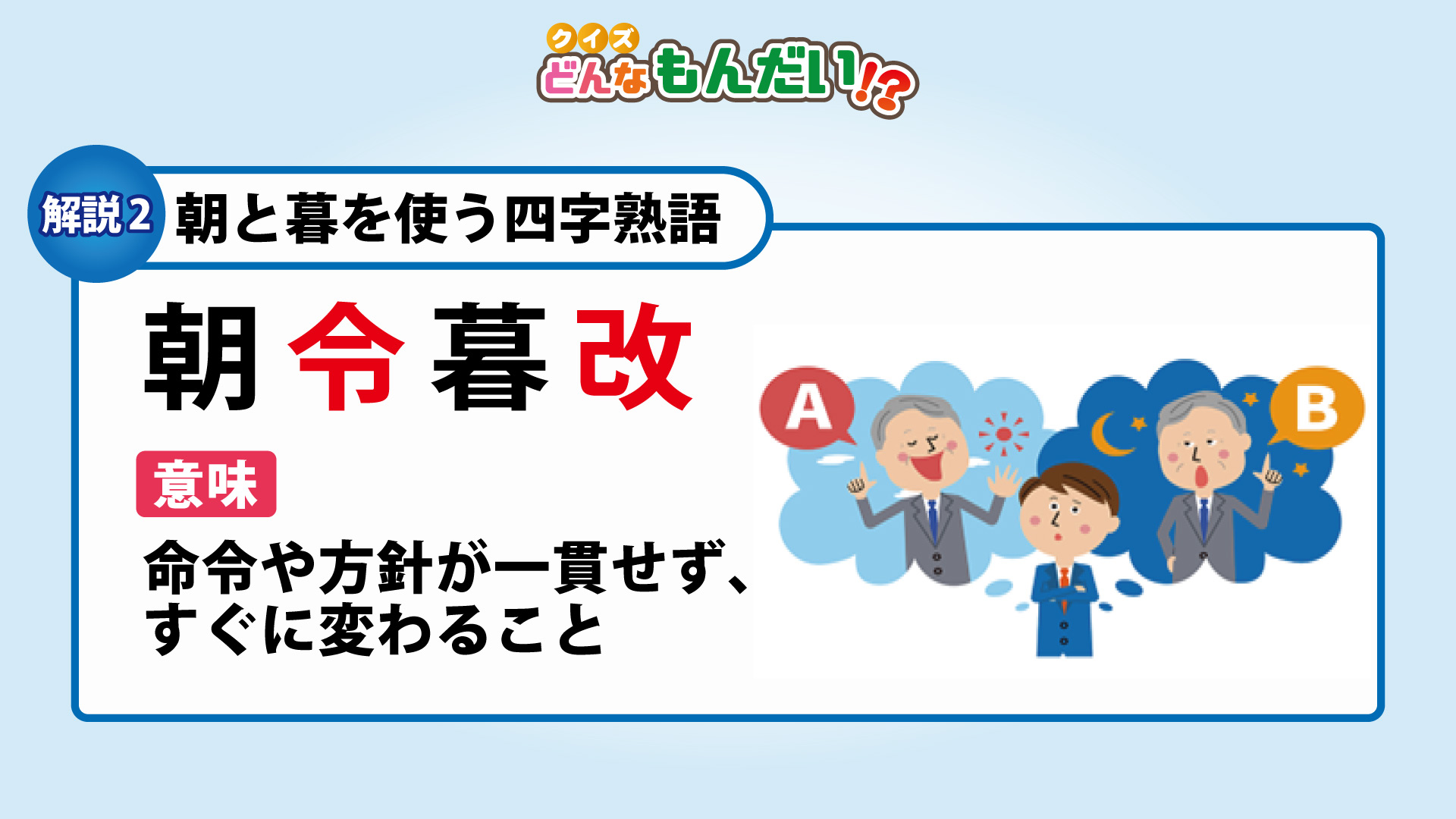

朝○暮○だったら、この他に

カテゴリー「nobel information」の検索結果は以下のとおりです。

〈補足〉

もともと4つずつエサを与えていたサル好きの老人がいたが、サルが増えてきて家計が苦しくなりなんとかエサを減らせないかと考えていた。そこで、エサを朝に3つ夜に4つあげると言ったところサルは怒りだした。そのため、朝に4つ夜に3つあげると言ったら喜んだ。

2024年1月3日に中学3年生を対象に‟学び始め『正月特訓』を行いました。

普段の個別形式とは違い一斉授業形式で進め、英語はおさえるべきポイントを、数学は解法手順(思考過程)について解説しました。ちょっと気合いを入れすぎたのか、喉を痛めてしまい、翌日はガラガラ声で他の生徒に迷惑をかけてしまいました。

受験が終わりすでに合格をつかんでいる生徒もおりますが、多くの生徒はここからが本番です。冬期講習で注入した熱意をしっかり受け止め、ここからスパートをかけてほしいです。

春に‟全員の笑顔がみたい”という強い気持ちを胸に引き続き頑張って全力で指導していきます。